- لقد كان العصر الذهبي الإسلامي، الذي امتد من القرن الثامن إلى الثالث عشر الميلادي، فترة ازدهار علمي واقتصادي وثقافي غير مسبوق في العالم الإسلامي. فكانت شمس المعرفة تنير الآفاق، والعلوم والفنون تتنافس على البروز، لتشهد الإنسانية عصرًا من الإبداع الخلاق.

- لقد شكّل عصر النهضة الأوروبي حجر الأساس الهام لتطور العلم الحديث. ومع ذلك، من الضروري الاعتراف بأن التقدم الفكري في العالم الإسلامي قد أثر بشكل كبير على النهضة نفسها. لولا إسهامات العلم والفلسفة الإسلامية، لربما لم يأخذ عصر النهضة، وبالتالي العلم الحديث، الشكل الذي نعرفه اليوم.

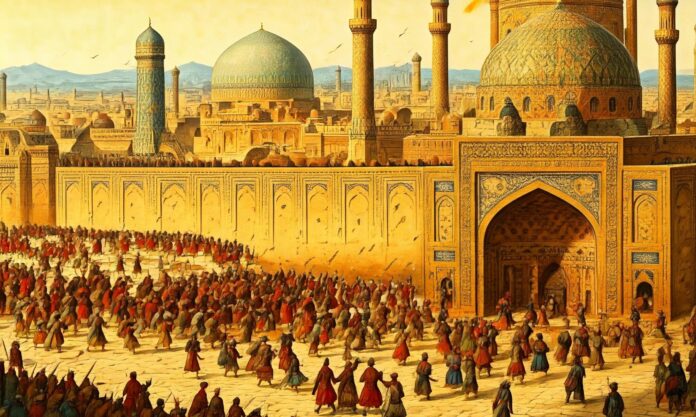

- لم يمهّل القدر الحضارة الإسلامية أن تتباهى بإنجازاتها طويلاً، فقد أبادها الغزو المغولي، في عام 1258، بقيادة هولاكو خان، الذي حوّل جنات العلم إلى صحارى قاحلة، وداس بجيوشه على رقاب الحضارة الإسلامية، محوًا مآت السنين من الإبداع والعلم.

قبل أن تنهش أظافر التتار خضرة الإسلام، كان نور العلوم والمعرفة يضئ سماء بغداد الزاهرة. تحت قبة الخلافة العباسية، ازدهر “بيت الحكمة” كمنارة مضيئة، يحوي كنوز الحكمة والمعرفة، ويترجم إلى لغات الدنيا كل ما وصل إليه العقل البشري من إنجازات.

في زمن ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية، وقفت مدن كبغداد والقاهرة ودمشق وبخارى وقرطبة شامخة، كأنوار ساطعة في سماء المعرفة، ساهمت بإشعاعها في إثراء الإنسانية بعلومها وفلسفتها وطبها، فكانت منارات للعلم والمعرفة.

في هذا الزمن المشرق، برزت عبقرية عظماء العلم والفكر، أمثال ابن سينا، الطبيب والفيلسوف الذي أثرى العالم بـ “القانون في الطب”، والخوارزمي، مؤسس علم الجبر، الذي قدم للعالم كتابه “المختصر في حساب الجبر والمقابلة” والذي يعتبر أساساً لمفهوم الخوارزميات.

فقد برز في هذا العصر علماء أمثال البيروني، عملاق الفلك والتاريخ، وابن الهيثم، رائد البصريات الذي أضاء دروب العلم بنظرياته الثاقبة في الضوء والرؤية، والتي لا تزال تؤثر في الفيزياء الحديثة. وقد شهد هذا العصر نهضة علمية شاملة، شملت الرياضيات، والفلك، والطب، والفلسفة، والأدب، وطفت بأبحاثها آفاق المعرفة الإنسانية.

حلّت الغزوات المغولية، كظلام دامس على العالم الإسلامي بين عامي 1217م و1305م، فحطمت أركان الحياة الفكرية. ورغم أنها لم تُطفئ نور المعرفة تمامًا، إلا أنها ألحقت دمارًا هائلاً. فقد أدّى سقوط المدن العظيمة، مثل بغداد، إلى تدمير مكتبات شهيرة كـ”بيت الحكمة”، مما نتج عنه خسارة فادحة لآلاف الكتب والمخطوطات، وأودى بحياة المعرفة التي لا تعوض. لقد أدت هذه الغزوات إلى خسارة مأساوية في الرصيد البشري، إذ قضت على أرواح الكثير من العلماء والمثقفين، مما أثر سلبًا على استمرارية التراث الفكري. وقد تفاقم هذا الأمر بتدمير المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والمباحث، مما أدى إلى انقطاع سلسلة المعرفة وإعاقة نشوء أجيال جديدة من المفكرين.

كان الدافع الأساسي للحملات المغولية هو الرغبة في الانتقام للإهانة التي لحقت بالإمبراطورية المغولية، حيث قُتل مبعوثو جنكيز خان وأُهينت قوافل تجارته من قبل الخوارزمييين. وقد أثار هذا العمل العدواني غضب جنكيز خان العارم، مما أدى إلى غزوٍ مدمرٍ أسفر عن سقوط الإمبراطورية الخوارزمية المنهارة.

ولئن كانت آمال التوحيد والتقدم تلوح في الأفق، فإن حادثة الخوارزم كانت الصاعقة التي هزت القارة، فكانت بمثابة الانفجار الذي أطلق العنان لجحافل المغول لتجتاح العالم.

أصيبت المجتمعات الإسلامية بالركود الثقافي والعلمي، حيث دُمرت مراكز التعليم، واندثر النشاط الفكري. كما ألقي بظلاله الكئيبة على الاقتصاد، إذ أُجبر الكثير من المسلمين على العيش في ظل الظلم والتهميش، محصورين في أدوار متواضعة.

أحدث الغزو المغولي تحولاً جذرياً في مسار التاريخ الإسلامي . ولئن ساهم ظهور الدولة العثمانية فيما بعد في إحياء بعض جوانب القوة والنفوذ الإسلامي، إلا أن عظمة العصر الإسلامي قبل الغزو المغولي لم تعد كما كانت. فقد أدى هذا الغزو إلى تراجع كبير في النفوذ السياسي والعلمي والثقافي للعالم الإسلامي، ولم يعد هذا العصر الذهبي كما كان من قبل.

لنستعرض سوياً المدن العظيمة التي سقطت ضحية للجيوش المغولية، وندرك حجم الخسائر التي لحقت بالحضارة الإنسانية. هذه القائمة ليست شاملة، بل مجرد لمحة عن حجم الدمار الذي أحدثوه.

بغداد، 1258م

كانت بغداد قبل هجوم المغول في عام 1258، جوهرة التاج الإسلامي، عاصمة الخلافة العباسية، حيث ازدهرت الحضارة الإسلامية في أوج مجدها. كانت المدينة قبلة العلماء والمثقفين من أرجاء المعمورة، ملتقى العقول النيرة، مركزاً علمياً لا نظير له. لكن هذا الوميض الحضاري الباهر سرعان ما انطفأ عندما حلّت جيوش المغول، فحولت المدينة إلى كومة من الأنقاض، وأنهت بذلك فصلاً عظيماً من تاريخ الحضارة الإنسانية.

أهمية بغداد العلمية

لقد كانت بغداد مهداً للتعليم العالي، حيث احتضنت الكثير من المؤسسات العلمية المرموقة، ومن أبرزها “النظّامية”، الجامعة العريقة التي أسسها الوزير السلجوقي نظام الملك. وقد قدمت هذه المؤسسات التعليمية مجموعة واسعة من العلوم، بدءًا من التعليم الديني والقانون وصولاً إلى الطب، والفلك، والفلسفة.

المكتبات والمدارس:

فقد ازدهرت المدينة بالعلم والمعرفة، حيث كانت مكتباتها تنتشر كالنخيل الباسق، وأبرزها “بيت الحكمة”، ذلك الصرح العلمي الذي أسسه الخليفة العباسي هارون الرشيد. وقد احتضن هذا الصرح كنوزاً من المعرفة، جمعت فيها كتب ومخطوطات من شتى بقاع الأرض، ترجم الكثير منها من اليونانية والفارسية وغيرها من اللغات، مما جعلها مركزاً عالمياً للإشعاع الفكري.

مجد العقول اللامعة:

لقد كانت بغداد مهداً لمجموعة من العقول المبدعة التي أضاءت سماء العلم والمعرفة، ومن بين هؤلاء:

-

ابن رشد (1126-1198م) – ولد في الأندلس (إسبانيا الحديثة)، كان فيلسوفًا مسلمًا اشتهر بشرحه لأرسطو.

-

ابن سينا (980-1037) – فيلسوف وطبيب فارسي مشهور بكتابه “القانون في الطب”، الذي كان المرجع الطبي السائد في العالم الإسلامي وأوروبا حتى القرن التاسع عشر.

-

الغزالي (1058-1111) – عالم ديني، مؤلف كتاب “تهافت الفلاسفة”، الذي هاجم فيه الفلاسفة الذين فضلوا فلسفة أرسطو.

-

الإدريسي (1099-1169) – عالم جغرافي عربي عمل تحت إمرة روجر الثاني ملك صقلية، وساهم في رسم “خريطة العالم”.

-

الخوارزمي (ت 850) – عالم الرياضيات ، رئيس “بيت الحكمة”، مؤسس علم الجبر، وقد اشتق منه اسم “الخوارزمية”.

-

الكندي (ت 873) – يُعد من أوائل الفلاسفة العرب، جمع بين أفكار أرسطو وأفلاطون.

-

الجاحظ (781-861) – كاتب وعالم أحياء معروف بكتابه “كتاب الحيوان” والكثير من الأعمال الأدبية.

-

الجزري (1136-1206) – فيزيائي ومهندس مشهور بكتابه “كتاب في معرفة الحيل الهندسية” عام 1206.

-

عمر الخيام (1048-1131) – شاعر وعالم الرياضيات والفلك، اشتهر بحله للمعادلات التكعيبية.

وقد ساهم هؤلاء الأفذاذ، إلى جانب الكثير من العلماء الآخرين، بشكل كبير في الازدهار الفكري والثقافي للعالم الإسلامي.

حلب 1260م

قبل أن يعمها الخراب بفعل الغزو المغولي، كانت حلب مدينة النور، تضيء سماء العلم والثقافة، تزخر بمكتباتها وجامعاتها، وتشهد ازدهاراً فكرياً لم يسبق له مثيل.

أهمية حلب العلمية

لقد برزت حلب كمنارة للعلم الإسلامي، جذبت إليها العلماء من أرجاء المعمورة. واحتضنت المدينة الكثير من المؤسسات التعليمية المرموقة، ومن أبرزها “النظّامية” التي أسسها الوزير السلجوقي نظام الملك، تلك المدرسة العريقة التي كانت معبداً للعلم، تفتح أبوابها لطلبة العلم الراغبين في استقصاء علوم الشريعة، والفقه، والفلسفة، والطب، والفلك، لتُسهم في إثراء الحضارة الإسلامية بالعلماء والمفكرين.

مخازن الحكمة وقصور الفكر:

رغم غموض الأرقام الدقيقة لمكتبات وكليات حلب قبل غزو المغول، إلا أن الروايات التاريخية تشير إلى ازدهار الحياة العلمية فيها. فقد كان جامع النظّامية يضم مكتبةً ضخمةً تحوي كنوزاً من المعرفة، كما لعب المسجد الأموي دوراً بارزاً في نشر العلم، بالإضافة إلى المكتبات الخاصة التي كانت تزين قصور الأثرياء وبيوت العلماء، شاهدةً على عطش المدينة للعلم والمعرفة.

مجد العقول اللامعة:

لقد أنجبت حلب نخبة من العلماء الأجلاء الذين ساهموا إسهامات جليلة في مختلف ميادين المعرفة. ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين ارتبطوا بتاريخ المدينة العريق:

-

الفارابي (دمشق 950): منح الحاكم سيف الدولة، بسخاء منه، الفارابي بمسكن في حلب. ولد أبو نصر محمد بن محمد بن ترخان بن أوزلاغ الفارابي بالقرب من فاراب في تركستان لعائلة تركية، وتتلمذ في بغداد. بلغ أوج شهرته في حلب قبل وفاته في دمشق حوالي عامي 950-51 عن عمر يناهز الثمانين.

-

جمال الدين القفطي (ت 1248): ولد في مصر عام 1172م، جاء به أبيه إلى القاهرة في سن مبكرة ليتلقى تعليمه في القراءة والكتابة. ثم غادر القاهرة متجهاً إلى القدس، واستقر أخيرًا في حلب حيث مكث بقية حياته.

-

كمال الدين ابن العديم (ت 1262): يعدّ المؤرخ البارز لمدينته حلب، واشتهر بشكل رئيسي بعمله التاريخي الضخم “بغية الطلب في تاريخ حلب”.

-

ابن تيمية (1263-1328م، دمشق): عالم ديني وفقيه بارز، لعب دورًا حاسمًا في تطوير الفقه الحنبلي.

-

ابن القيم الجوزية (1292-1350، دمشق): تلميذ ابن تيمية، كان كاتبًا غزير الإنتاج في مختلف العلوم الإسلامية، بما في ذلك العلوم الدينية والفقه.

وقد ساهم هؤلاء العلماء وغيرهم كثير في إغناء حلب بالعلم والمعرفة، فجعلوها منارة للعلم الإسلامي ومركزاً حيوياً للفكر والبحث.

بخارى، 1220م

جوهرة العالم الإسلامي قبل الغزو المغولي

قبل أن تجتاحها جحافل المغول، كانت بخارى منارة العلم الإسلامي، تنافس بغداد نفسها في روعتها الفكرية. وقد تفتحت في هذه المدينة، التي تقع اليوم في أوزبكستان، أزهار المعرفة، فزخرت بمعاهد علمية رفيعة، ومكتبات عامرة بالعلوم، وحشد من العقول المبدعة التي أضاءت ظلمات الجهل.

الروعة العلمية:

لقد كان لبخارى سحرٌ خاصٌ، إذ تقع على مفترق الطرق لطريق الحرير، مما جعلها ملتقى للتجارة والأفكار والثقافات. وقد أدى هذا الالتقاء إلى بيئة فكرية نابضة بالحياة، اجتمع فيها علماء من أرجاء العالم الإسلامي للدراسة والنقاش والإسهام في بناء رصيد المعرفة الإسلامية الهائل. وقد اشتهرت مدارسها ببرامجها الدراسية الصارمة، مما جذب الطلاب المتحمسين للغوص في فقه الإسلام وعقيدته وفلسفته وعلومه.

مدينة المعرفة:

كانت بخارى تزخر بالمكتبات، كل منها كنزٌ من المخطوطات النفيسة والكتب الثمينة. وأشهرها مكتبة “مدرسة مير عرب”، التي احتضنت رصيداً هائلاً من تراثنا الإسلامي، بما في ذلك المؤلفات في الفلك والطب والرياضيات والأدب. وقد مثلت هذه المكتبات قلاعاً حصينة للمعرفة، حفظت تراث الأمة، ووفرت للعلماء منابع لا تنضب من العلوم والمعارف.

مجد العقول اللامعة:

وكانت بخاراء مهداً لنجوم العلم والمعرفة، فاحتضنت في ربوعها كوكبة من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا إسهامات جليلة في شتى ميادين المعرفة. فقد برز في هذه المدينة علماء أفذاذ، أمثال أبو نصر الفارابي، فيلسوف وعالم موسوعي، اشتهر بأعماله في المنطق والفلسفة السياسية. وكانت تعليقاته على أعمال أرسطو ذات تأثير بالغ في العالم الإسلامي. وكما برز أبو الريحان البيروني، عالم جليل وموسوعي، ساهم مساهمات جليلة في علم الفلك والجغرافيا والتاريخ. ولا تزال أعماله عن الثقافة والحضارة الهندية مصدراً لا يقدر بثمن للمعلومات. ومن أبرز هؤلاء العلماء هو ابن سينا، عالم موسوعي قدم إسهامات بارزة في الفلسفة والطب والعلوم.

لقد ساهم هؤلاء العلماء، جنباً إلى جنب مع الكثير من الآخرين، في تحويل بخارى إلى مركز للتفوق الفكري، جذبت إليه طلاباً وعلماء من كل حدب وصوب. وكانت الحياة الفكرية النابضة بالحياة في المدينة شاهداً على ازدهار الحضارة الإسلامية في هذه الحقبة الزاهرة.

غير أن عام 1220 شهد مأساة حقيقية، إذ حاصر جيش جنكيز خان مدينة بخارى العظيمة، فكان ذلك بمثابة زلزال هز أركان الحضارة. فقد دُمّرت أجزاء كبيرة من المدينة، وسفكت دماء الأبرياء بغزارة. ولم يسلم من هذا الدمار المريع المكتبات الغنية، التي تحولت إلى رماد، وتشتت العلماء، فغابت عن بخارى ألقها وازدهارها، ودخل على المدينة عصر من الظلام.

ولئن استطاعت بخارى أن تلملم جراحها وتستعيد بعضاً من رونقها، فإن آثار الغزو المغولي المدمر ظلت باقية، ولم يعد لها ذلك الحضور الفكري المشرق الذي كانت تتمتع به من قبل.

سمرقند، 1220م

كانت سمرقند، تلك الجوهرة المتلألئة على طريق الحرير، قبل اجتياح المغول، ملتقىً نابضاً بالحياة، تجارةً وعلماً. تمتد جذور هذه المدينة العريقة إلى عمق التاريخ، إلى عهد الفرس الأخمينيين، حيث مكّنها موقعها الاستراتيجي من أن تكون جسراً يربط بين الأمم، يتبادل البضائع والأفكار والثقافات.

لقد شهدت سمرقند نهضة علمية عظيمة، حيث ازدهرت مؤسسات علمية عريقة، وبرزت مكتباتها كجواهر تتلألأ في سماء العلم. ومن بين هذه الجواهر، تبرز مكتبة مرصد أولوغ بيك، التي احتضنت كنوزاً لا تُحصى في علم الفلك، وجذبت إليها العلماء من كل أرجاء المعمورة.

وكانت المدينة تزدان بالمدارس التي كانت تضم طلبة العلم، فكانوا كالنحل يقتاتون من رحيق المعرفة، فيدرسون الفقه والأصول والفلسفة والطب، مما جعلها حاضرة علمية تضيء دروب المستقبل.

وقد حظيت سمرقند بشرف استضافة نخبة من أبرز العلماء والمفكرين الذين تركوا بصمات خالدة في تاريخ الحضارة الإسلامية.

- أولوغ بيك: أمير تيموريّ، فلكيّ، رياضيّ، ومؤرخ مرموق. أسس مرصدًا فلكيًّا في سمرقند، ساهم بشكل كبير في رصد النجوم وحساباتها الفلكية.

- أبو الريحان البيروني: عالم من خوارزم، برع في مجالات متعددة، منها الفلك، والجغرافيا، والتاريخ، وأضاء مسار المعرفة بنبوغه العلمي.

- أبو منصور الماتريدي: عملاق الفكر الديني، وضع حجر الأساس للمذهب الماتريدي، الذي لا يزال يشكل ركيزة مهمة في بناء الفكر الإسلامي المعاصر.

- غياث الدين جمشيد الكاشي (1380-1436): عالم رياضيات وفلكيّ شهير، منافس الخوارزمي في العلم، عاش وعمل في سمرقند، التي تقع حاليًا في أوزبكستان.

- قاضي زاده الرومي (المعروف باسم صلاح الدين موسى شاه: ألهم نهضة أوروبا الحديثة، ولد في بورصة، تركيا، عام 1364 وتوفي في سمرقند، أوزبكستان، عام 1440م.

لقد ساهم هؤلاء العلماء والمؤسسات في ترسيخ مكانة سمرقند كمعقل للتفوق الفكري، مما جذب إليها العلماء والطلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي. غير أن هذا الإرث الفكري الغني قد دُمر بشكل مأساوي على يد الحملات المغولية، التي أسفرت عن تدمير مكتبات كثيرة، ومقتل الكثير من العلماء، وتشتت الموارد الفكرية الثمينة.

هرات، عام 1221م:

لؤلؤة العلم والثقافة تتلألأ في سماء الإسلام، تلك هي هرات، مدينة العلم والحضارة التي تزين غرب أفغانستان اليوم. قبل أن يطأها حافر الجيوش المغولية، كانت هرات موئلاً للعلم والمعرفة، تزخر بمكتباتها الرصينة، وجامعاتها الثرية، وعلمائها المبدعين الذين أضاءوا سماء المعرفة بأبحاثهم في شتى المجالات.

الأهمية الأكاديمية:

كان موقع هرات المتميز على طرق التجارة، بما فيها طريق الحرير، بمثابة نافذة على العالم، مما ساهم في تنوعها الفكري والثقافي. وقد احتضنت المدينة مؤسسات تعليمية رفيعة المستوى، ومن أبرزها “النظّامية”، التي جذبت إليها كوكبة من العلماء من مختلف الأرجاء. وقد قدمت هذه المؤسسات تعليمًا متميزًا في مختلف المجالات العلمية والفلسفية، مما جعلها مركزاً علمياً مرموقاً.

مكتبات وجامعات:

كانت مدينة هرات تزخر بمجموعة غنية من المكتبات، بعضها مرتبط بالمدارس الدينية أو المساجد. وقد احتضنت هذه المكتبات كنوزًا من الكتب والمخطوطات، تغطي مجالات متنوعة، من العلوم الإسلامية والأدب والتاريخ إلى الفلسفة. ورغم صعوبة تحديد العدد الدقيق للمكتبات والمدارس في هرات قبل الغزو المغولي، إلا أن الروايات التاريخية تشير إلى ازدهارٍ علمي وثقافي غير مسبوقٍ في المدينة.

صدمة المغول:

كان لغزو المغول في القرن الثالث عشر أثر كارثي على مدينة هرات، حيث دمرت بنيتها التحتية العريقة، بما في ذلك المكتبات التي احتضنت روائع العلوم والمعارف، والمدارس التي أضاءت ظلمات الجهل. وقد تعطلت الحياة الفكرية في المدينة، وقُتل الكثير من العلماء الذين كانوا يشكلون نخبة هذا المجتمع، أو أُجبروا على الفرار من وطنهم، تاركين وراءهم آثاراً من الدمار والخراب. ورغم قلة المصادر التاريخية المتوفرة عن هرات قبل الغزو، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن المدينة كانت مركزاً مضيئاً للنشاط الفكري، ساهمت بشكل كبير في إثراء الحضارة الإسلامية.

ومن بين المدن البارزة الأخرى التي سقطت تحت وطأة الغزو المغولي المدمر، والتي كانت مأوى لآلاف العلماء والباحثين الإسلاميين وملايين الكتب والمخطوطات الثمينة:

1220م عشق آباد، 1252م أستراخان، 1240م حلب، 1238م اردبیل، 1232م آمل، 1228م أرداهان، 1258م بغداد، 1232م بخارى، 1256م باكو، 1221م باميان، 1230م بيلجيك، 1243م داشونويز Dashonwiz،1237 أرزنجان، 1221م هرات، 1223م أصفهان، 1234م إزميت، 1222م جلال آباد، 1242م قونية، 1221م كابول، 1221م قندهار، 1230م قيصرية، 1228م ميانه، 1219م ميرف، 1237م موصل، 1220م نيسابور، 1235م أوش، 1230م قزوين، 1225م رشت، 1232م سمرقند، 1235م سامراء، 1235م سوخومي، 1234م سنندج، 1234م سيواس، 1223م طهران، 1221م تبريز، 1224تبليسي، 1229م تركمان آباد، 1227م أورغانتش، 1227م أورميا، 1230م أوساك

من قمة المجد إلى قاع النسيان:

يا لأسفنا على فناء عصرٍ كان نوراً ينير الدُّجا، وعِلمًا يحيي القلوب! لقد كان العصر الذهبي الإسلامي تاجًا على رؤوس الأمم، إلا أن أيادي الغزو المغولي الغاشمة مزقت ذلك التاج، وأطفأت نوره الساطع. ولكن، أيها الزمان الجائر، لم تستطع محو آثار هذا العصر من ذاكرة التاريخ. فما دُمنا نحمل في قلوبنا شوقًا إلى العلم والمعرفة، فستشرق شمس المعرفة من جديد، وإن طال الزمن.

يقول العلامة ابن الأثير رحمه الله في كتابه القيم الكامل في التاريخ:

فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ والذي كان معاصراً لهذه الأحداث ظن أن هذه بداية النهاية، وأنها علامات الساعة الكبرى، وأن الأرض ستنتهي الآن وسيبدأ يوم القيامة، ولم يظن أن أمة الإسلام ستبقى بعد هذه الأحداث.

يقول رحمه الله: فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً.

صهيب الندوي

[Email: Contact@Laahoot.com]

مجلة لاهوت العربية

للتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي:

https://www.facebook.com/LaahootArabic

https://x.com/LaaHoot

https://www.youtube.com/@LaaHoot.Arabic